东莞:党建引领新业态 五彩赋能暖人心

东莞市是全国超大城市之一,2021年成为全国第15个GDP破万亿元、人口破千万的“双万”城市。产业升级催生群体蝶变,作为全国制造业名城,东莞数字经济核心产业规模庞大,带动快递物流日均业务量突破1200万件,网约车日均订单量超过46万单,以外卖小哥、快递员、网约车司机为主体的新就业群体超过26万人,呈现出人员流动性高(年均流动率45%)、平台关联度高(95%的从业者依托互联网平台)、服务接触度高(日均接触市民超500万人次)的“三高”特征。与此同时,在一份针对东莞市新就业群体的调研中显示,有72%的调研对象存在组织归属感缺失,有68%对职业发展存在焦虑,有83%希望获得更多城市融入机会。

为了适应治理变革提出的全新课题,近年来,东莞市以强化关心关爱和激励建功立业作为切入点,实施以“红色”政治引领、“橙色”关心关爱、“紫色”技能提升、“绿色”权益保障、“蓝色”建功立业为主要内容的新就业群体“五彩”行动,构建起覆盖全域、贯穿全程、服务全链的新就业群体党建工作格局,探索超大城市开展新就业群体党建工作的东莞样本。

红色领航 筑牢思想根基

东莞市坚持系统思维,围绕强化党的创新理论武装、筑牢思想根基的目标,构建“组织建设—阵地建设—教育创新”的全链条工作体系,破解新就业群体理论学习“谁负责、怎么学”和“工学矛盾”两大难题。

实施组织建设“三维覆盖”,夯实学习基础。建立保障新就业群体理论学习的“行业党委+区域党组织+流动党员党组织”组织架构,在市层面,依托网信、邮政管理、交通运输等职能部门,成立互联网行业党委、快递行业党委、道路运输行业党委等市一级行业党委,把顺丰、滴滴、货拉拉等龙头企业在莞机构负责人吸收为兼职委员,明确工作责任。探索在33个镇街、园区成立新就业群体党支部,压实属地管理责任。针对新就业群体流动党员多的情况,引导货拉拉等平台企业成立在莞流动党员党支部,把流动党员组织起来开展学习。出台《东莞市新业态新就业群体党建工作指引》,明确了各层级党组织引导新就业群体学习党的创新理论工作责任。由市委两新工委牵头,建立组织、人社、市监、网信、邮政、交通等部门共同参与的行业党建联席会议机制,定期研究解决新就业群体理论学习和日常管理中的难点问题。推动滴滴出行公司与东莞市道路运输行业党委签署党建联建协议,引导部分平台企业在工作APP上加设党的创新理论学习模块,新就业群体党员线上组织生活参与率超过90%。

盟大集团党支部书记沈双在“先锋书记工作室”举办理论学习下午茶活动。

打造“政治教育专修室+先锋书记工作室”学习阵地体系。针对新就业群体分布零散的特点,依托全市33个园区、镇(街)党校和部分非公企业党员活动室,打造了90个新就业群体政治教育专修室、分教点,遍布全市六大片区和新就业群体聚集的商圈楼宇、住宅小区等场地。创建盟大集团、顺丰速运、联昊通党建工作示范点,推动盟大集团党支部书记沈双、顺丰速运(东莞)有限公司党委书记郑享明等一批政治素养高、工作能力强的新业态企业党组织书记打造“先锋书记工作室”,部分新业态企业还建立了VR党建体验馆等学习场所,定期开展学习宣讲。

建立兼职讲师队伍,创新思想教育“五学模式”。动员组织市镇党校、高校教师、专家学者、领导干部等人才资源,在全市组建33支新就业群体理论武装兼职讲师团,举办各类学习活动、培训课程1.2万多场。为适应新就业群体流动快、时间碎、学习难特点,编印发放党的创新理论口袋书4万多册。打造“晨会微课堂”“周四夜校”“周日党课”“实境课堂”“指尖学堂”的“五学模式”,构建“线上+线下”“集中+分散”“理论+实践”的立体化学习模式,破解“工学矛盾”取得明显成效,新就业群体理论素养和政治认同显著提升,党的创新理论在新就业群体中落地生根。

橙色关爱 构建暖心体系

东莞市通过打造服务阵地、营造社会环境、优化服务供给,构建新就业群体关心关爱体系,推动新就业群体城市归属感、职业满意度显著提升,构建了有温暖、有尊严、有未来的就业生态。

打造服务阵地“10分钟生态圈”。在全市布局“1+33+N”新就业群体服务阵地体系,建成1个市级党群服务中心、33个镇街(园区)党群服务中心和600多个村(社区)党群服务中心,在工业园区、住宅小区建设223个“阳光雨”党群服务中心(站),依托这些党群服务中心(站),建设864个“暖蜂驿站”“爱心驿站”“城市服务驿站”等新就业群体服务阵地,制定“‘暖蜂驿站’建设规范清单”,建立“五个一”标准(一套应急药箱、一组充电设备、一个微波炉、一批休息座椅、一套咨询服务),使新就业群体在骑行10分钟范围内都能获得基本服务,各类服务阵地日均服务超5000人次。

广东省东莞市东城街道33文创园“暖蜂驿站”

打造“骑手友好街区”。在新就业群体集聚的商圈楼宇市场等地打造43个“骑手友好街区”,增设骑手专用停车位3200多个、智能换电柜217个,协调职能部门、属地社区、企业等单位,为各类骑手提供街区线路指引,设置临时存物柜,完善充换电设施,指导有序停车,营造信息友好、设施友好、人际友好、制度友好的工作环境。在友好街区内组建“莞邑暖蜂”爱心商家联盟,发动2300多家商户为骑手提供专属优惠,推出骑手优惠套餐、错峰1元餐、饮品免费续杯等优惠政策,降低从业者生活成本,推动骑手与商家、群众建立友善的人际关系和良好的工作环境。

举办“四季有爱”主题活动。开展以“春送岗位、夏送清凉、秋送技能、冬送温暖”为主要内容的各类活动932场,服务新就业群体7万多人次。指导100家两新党组织发起成立“新就业群体关爱基金”,首期筹集善款16万元以及总价值130余万元的慰问物资,帮助解决新就业群体遇到的因病致贫、因伤致残、因故致困等急难愁盼问题,引导民营医院、保险公司等单位为外卖小哥提供免费体检597人次,为1000多名快递员免费提供莞康无忧健康险,保额3亿多元。建立新就业群体生活困难等“三类重点群体”清单,采用“N+1”帮扶模式,由N个支部结对帮扶1个重点对象,从生活需求、资金需求、就业需求等方面提供持续兜底救助。针对快递员群体,推出“莞爱邮才二十条”,明确人才引育、职业保障、发展激励、社会融入等6个方面的帮扶措施。

紫色提升 搭建发展通道

东莞市聚焦就业和发展两方面,以“全链条服务+精准化施策”为主要方式,搭建新就业群体职业发展“双通道”,实现行业人才结构、城市经济发展同步优化提升。城市综合物流时效提升22%,电商交易额突破6500亿元,成为经济新增长极。

开展就业帮扶活动,搭建就业通道。定期开展“春送岗位”“就业服务月”等专项活动,组织170家新业态企业发布快递分拣、仓储管理、电商运营等新就业群体岗位6600多个,对于吸纳就业突出的企业给予补贴,举办线上线下招聘会132场,推动招聘新就业群体7000多人,岗位对接成功率超56%。开发“莞就业”数字化平台,开设“新就业群体招聘专区”,通过大数据分析推送个性化岗位信息,实现“人岗智能匹配”,运用“电子合同”简化入职流程,骑手通过APP刷脸即可完成身份认证、合同签署、保险参保等手续,入职办理时间从3天压缩至1小时,平台日均活跃用户超2万人次。创新“共享员工”模式,推动快递、外卖企业与商超、制造业企业合作,在业务淡旺季调剂劳动力余缺,2023年调剂用工2000多人次,降低企业人力成本15%,推动更多新就业群体灵活就业。建立“人社+邮政+工会+工商联”四部门联席会议机制,联动行业协会、头部企业制定《新就业群体用工服务指引》,规范劳动合同签订、薪资支付等流程,覆盖从业人员超过8万人。建立退役军人、残障人士等特殊群体就业数据库,开发“无障碍配送员”“社区物流管家”等适合岗位,累计安置就业832人,对因工伤、疾病等暂时退出岗位人员,提供“再就业技能重塑计划”,通过3—6个月免费培训实现转岗,推动217人成功转型为仓储管理员、客服专员。

构建“培训—认证—晋升”体系,搭建发展通道。分三个层面实施专项培训计划,“青苗计划”重点培养行业骨干,“工匠计划”重点培育技术能手,“头雁计划”重点锻造管理人才。在技能培训方面,每年开学季开展“秋送技能”活动,推动东莞开放大学、东莞职业技术学院面向新就业群体开设物流管理、网约配送、电子商务等在职培训班,发放“求学圆梦”补贴460万元,定向培养技能人才1500多人。依托新就业群体专修室等阵地,举办“快递工程师”等技能在职培训197场,培训新就业群体3000多人次。推动部分平台推出“骑手成长计划”,打通骑手专业、事业、学业、转岗、转行“三业两转”成长路径,推出“骑手上大学”项目,输送一批骑手到东莞开放大学等高校学习物流管理专业。在政策培训上,开展“快递安全操作规范”“道路交通安全法规”等培训课程,覆盖从业人员4.3万人次。在入职培训上,在快递园区开展“工学交替”模式,通过“理论学习+带薪实训”即可上岗,就业率超95%。在技能认证和职业晋升方面,推出“快递工程师”“智慧物流管理师”等认证培训,对通过考核者发放最高3000元补贴,2023年有3200多人获得认证,26%实现职称晋升。举办东莞市快递行业职业技能大赛,设置快件分拣、智能配送、客户服务等竞赛项目,对优胜者授予“技术能手”称号并推荐参评“五一劳动奖章”,吸引超2000人参赛,涌现“东莞市技术能手”5名,2名党员快递小哥获全国职业技能竞赛二等奖。组织重点企业东莞分支机构建立技能等级体系,与薪酬待遇直接挂钩,开展“金牌骑手”“星级网点”评选,对获奖者给予奖金、保险升级等奖励,选拔优秀骑手担任网点站长、区域督导等管理岗位,形成“比学赶超”良好氛围。

绿色保障 守牢职业权益

东莞市聚焦新就业群体职业权益保障难题,通过建立专门队伍和专门机制,强化“事前预防—事中调解—事后兜底”的工作格局,推动新就业群体权益保障从“有解”向“优解”跃升。

建立新就业群体维权专员队伍。从公检法、人社等部门和律师、公证员、仲裁员等专业队伍中挑选498名党员、业务骨干担任新就业群体维权专员,实行“行业属地双备案”管理,明确他们“政策宣讲员、沟通协调员、解难帮困员、福利发放员、权益保障员”五项职能。加强维权专员业务培训,开发并培训《新就业群体劳动纠纷调解实务》等12门课程,组织维权专员到东莞市仲裁院开展“庭审观摩+模拟调解”实战培训。维权专员定期驻点“暖蜂驿站”,帮助新就业群体维护职业权益,建立“调解成功率+劳动者满意度”双维考核体系,对年度排名前20%的专员给予“星级专员”称号并上浮岗位津贴,截至目前,维权专员帮助新就业群体解决工作环境、劳动争议等纠纷1500多宗。

建立新就业群体职业权益保障“全链条机制”。在源头预防上,建立标准化指引,出台《新业态行业集体协商工作规范》,推动平台企业与员工签订工资增长、休息休假专项协议,采取数字化监测,接入人社部门劳动关系风险预警系统,通过社保参保率、投诉增长率等12项指标研判行业态势,提前介入化解群体性风险苗头,制作《小哥维权36计》动漫,广泛开展“法律大篷车”进站点活动280场,劳动者权益知晓率提升至92%。在过程处置上,市劳动仲裁院针对新就业群体争议实行“快立快审”机制,压缩案件平均审理周期,在21个快递园区、174个社区“暖蜂驿站”设立维权服务岗,实行“早9晚9”错峰值班制,一年现场受理咨询1.2万多件。开发“莞工维权”小程序,上线“30秒智能问答—15分钟专员接单—24小时办结反馈”全流程服务,累计处理线上诉求3400多件。对工伤赔偿等紧急案件实施“工会担保—法院先执”机制,为工伤骑手垫付医疗费用。

广东省东莞市针对网约车认证难、辨识难、公平竞争难的问题,在全国首创“一车一码”监管模式

东莞维护新就业群体职业权益取得明显成效。比如,针对外卖小哥反映进特定小区、商圈距离远、耗时长、耽误送单等问题,创设优先通行机制。针对部分骑手反映休息权利和人身安全保障不够有力的问题,推动部分平台企业建立“接单上限强制休息”系统,为3.8万名骑手购买意外保险。针对网约车司机反映平台抽成政策不透明、调价损害利益等问题,协调相关平台在莞机构公布司机抽成上限,督促平台公司建立完善司机收入公示制度。针对网约车认证难、辨识难、公平竞争难的问题,在全国首创“一车一码”监管模式,使订单合规率升至95%以上、行业投诉率下降19.21%。

蓝色建功 激活先锋力量

东莞市创新构建“平急两用”新就业群体治理共同体,以组织动员、机制化激励推动新就业群体深度融入城市基层治理、社区服务、文明实践等工作,从服务对象转变为治理力量。

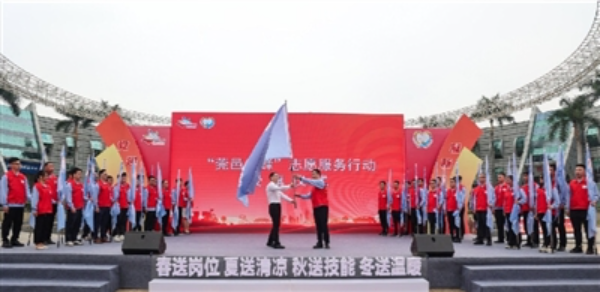

广东省东莞市举行“莞邑领蜂”志愿服务队授旗仪式

组建新就业群体志愿服务队。分市、镇两级组建33支4300多名骑手参加的“莞邑领蜂”志愿服务队,常态化开展“我为群众办实事”实践活动,出动队员1.5万多人次,为群众提供受伤救援、交通疏导、环卫监督等志愿服务。除了统一的志愿服务队,各行业党委还组织了自己的志愿服务队,市交通运输行业党委组织货车司机、滴滴司机开展专项志愿服务266场,服务时长1万多小时,快递行业党委在快递网点设立了35支小蜜蜂志愿服务队,引导快递员参与社区志愿服务,累计解决邻里配送、独居老人关怀等民生问题150件,涌现出全国“最美货车司机”廖小平、勇救落水群众的外卖小哥张日华、挡车救幼童的快递小哥郑七绮等先进典型。

实施“移动网格员”培育计划。发挥新就业群体走街串巷、熟悉基层情况优势,聘任5800多名骑手担任“移动网格员”,纳入基层治理网格,协助开展治安、消防、安全生产巡查和防电诈宣传等工作。开发“百千万·全莞拍”、智网人人拍系统,建立“问题发现—平台派单—部门处置—结果反馈”闭环机制,骑手反馈问题的处置效率提升60%。开发“暖蜂积分”系统,骑手参加志愿服务、开展网格治理等工作获得的积分可兑换体检套餐、技能培训、公租房优先租赁、落户加分等52项权益,参与率达78%。截至目前,“移动网格员”累计上报安全隐患2.3万多条,协助破获案件127起。